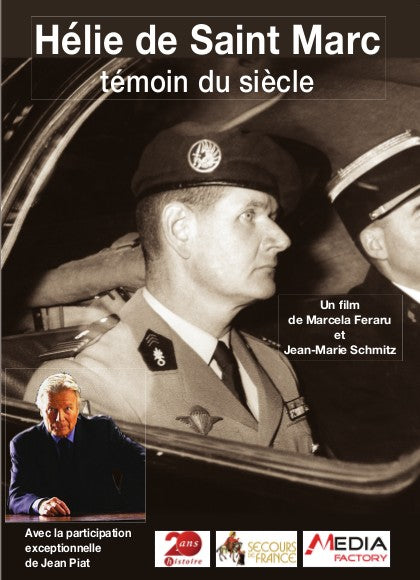

Autour d’archives inédites couvrant la période de 1914 à 2014, ce documentaire nous entraîne sur les choix et dans les valeurs du Commandant de Saint Marc, résistant, déporté, héros de la guerre d’Indochine et de celle d’Algérie, où la parole donnée le conduira vers un chemin d’honneur... qui passe par la prison.

L’exemple qu’Hélie de Saint Marc nous laisse n’est pas celui d’une situation acquise par voie de naissance ou de privilège ; il est celui d’un combat, d’une vie entière de combats – aux avant-postes de l’Histoire – où les blessures, les humiliations et les chaînes n’ont jamais manqué.

À travers ses écrits remarquablement animés par la voix de Jean Piat, c’est une plongée au sein des drames de notre histoire récente qui permettra à chacun de découvrir les grandes leçons de sagesse, de courage et d’espérance que cet homme a su incarner.

Durée: 52mn

BONUS - Interviews:

Jean-Marie Schmitz (Président du Secours de France), Général Bruno Dary

(ancien COMLE), Étienne de Montety (directeur du Figaro Littéraire), Blandine

de Bellecombe (fille d’Hélie de Saint Marc), Victoire de Jaeghere (agrégée de philosophie)

Une coproduction Media Factory Paris - Secours de France . Avec la participation de la Chaîne Histoire et le concours des Gueules Cassées, des Ailes Brisées, du Foyer d’Entraide de la Légion Étrangère, de la Fédération

Nationale André Maginot, de L’union Nationale des Combattants et des Cercles Algérianistes.